顔料(がんりょう)とは、様々な製品の表面に着色させる粉末状の物質のことです。

使用される際のイメージとしては、上からペンキを塗って色を付けるような用途に使用されます。

印刷や塗装、プラスチックに化粧水、布や食品など様々な用途に使用され、旧石器時代に土や木、貝殻などから作った着色料を顔などに塗っていたことから顔料と言う名前が付きました。

また顔料の他に製品に色を付ける方法として「染料(せんりょう)」があります。

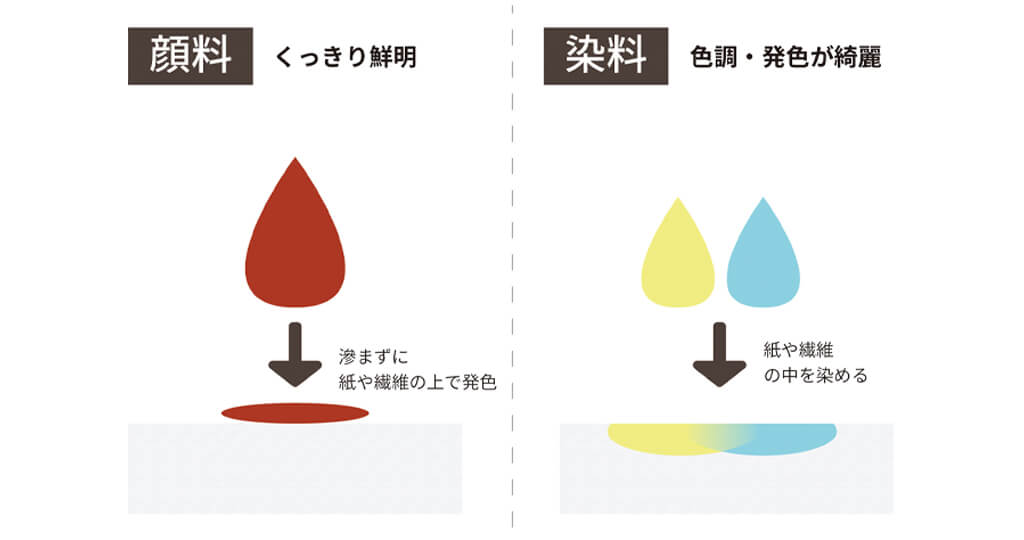

顔料は製品の表面を着色して色を付けますが、染料は繊維の間まで染み込ませて色を付けます。

タオルの使用例で説明すると、表は色々な柄や絵があるけど裏は白いのが顔料。

表の色や柄が裏まで染まっているのが染料です。

この記事では顔料の概要を中心に、染料との違いを紹介していきます。

送信用メッセージは修正しないで、そのまま送信してください。

顔料とは?

顔料とは、様々な製品の色付けに使われる粉末状の物体のこと。

粉末の状態では、製品に色を付けることができず、バインダーと呼ばれる定着剤と混ぜ合わせて色を塗れる状態にして使用します。

顔料は、印刷や塗装、プラスチック、化粧品や布、食品など様々な色付けの用途に使用されています。

顔料は水や油に溶けずに定着剤を混ぜ合わせるため、製品の表面上に色を定着させる物です。

簡単に言うと、ペンキのように色を塗るイメージ。

そのため、素材の繊維までは色が入らないので、あくまで表面上に色を塗るのが顔料の特徴になります。

顔料と染料の違い

様々な製品に色を付けるのに用いられるものを「色材(色の原料のこと)」と呼びます。

色材の種類は「顔料」と「染料(せんりょう)」の大きく分けて2つです。

顔料は油や水に溶けずに表面に着色するのに対し、染料は油や水に溶けて、布や紙などの繊維の間に染み込んで色を付ける性質を持っています。

「水や油に溶けるか溶けないか」といった大きな違いがあり、特徴を活かして様々な用途に利用されています。

顔料のメリットとデメリット

顔料は水や油に溶けないという性質から様々な物に使用されています。

以下に顔料のメリットとデメリットをまとめました。

| 内容 | |

| メリット | ・プリンターや布製品の印刷の時はにじみが少なく文字や細かい絵柄まで鮮明に表現できる ・紙に印刷する場合、速乾性もあり紙が丸まりにくい ・耐光性/耐水性/保存性に優れている ・制作コストが低い |

| デメリット | ・写真印刷には向いていない ・染料と比べ顔料の方がコストが高い ・布に使う場合、印刷部分が硬めな手触りになる |

向いている用途は文字や図形の印刷、プラスチックの塗装、化粧品です。

あらゆる用途で使用されていますが、写真のインクとしては向いていません。

写真用紙のような表面加工されたものには定着しにくく、はがれやすいという性質があるためです。

染料のメリットとデメリット

染料は、水や油に溶けて、繊維の間まで色を染み込ませる性質があります。

染料のメリットとデメリットを以下にまとめました。

| 内容 | |

| メリット | ・写真の印刷に適している ・顔料よりも安価 ・布でも柔らかい肌触りを保つ ・繊維の間まで色を染み込ませることができる |

| デメリット | ・布などに使う場合細かいデザインに不向き ・紙に使用する場合乾くまでに時間がかかる ・光や水に弱い |

写真の印刷に適しており、繊細な色の表現をする際に向いています。

また繊維、紙の染色や、インクジェットプリンター用インクのような水性インクの製造、細胞や微生物の染色・検査用試薬としても利用されています。

プリンターを購入する際、インクの種類で購入を迷う場合があるかと思いますが、そんな時は顔料インクと染料インク、どちらのインクが自分の使用方法に合っているのかを考えると選びやすいです。

- 顔料インク:文字がメインでおもにビジネス文書を印刷することが多い

- 染料インク:写真の印刷がメインで「写真用紙」「光沢紙」などで印刷することが多い

という特徴を理解した上で選ぶといいでしょう。

顔料の種類

顔料と一言にいっても種類があります。

「無機顔料」と「有機顔料」の2つがおもに使われています。

無機顔料は、天然の鉱石や金属が主体の無機物。

有機顔料は、石油などの有機化合物からできた顔料です。

おもに使われる顔料の他にも蛍光顔料などの特殊顔料もあります。

使用される物質で名前が変わるだけでなく、それぞれの物質で性質も異なります。

無機顔料

無機顔料は、天然の鉱石や金属で作られる顔料のことです。

さらに無機顔料は「天然鉱物顔料」と「合成無機顔料」の2つに分かれます。

・【天然鉱物顔料】天然の鉱物や土から作られる顔料。

・【合成無機顔料】銅や鉄、鉛などの金属から作られる顔料。

無機顔料は、紫外線に強く耐候性に優れているのが特徴で、素材を生かした色味で落ち着いた色味になります。

素材を生かした色味で作られるため、有機顔料と比べ、色数が少ない種類でもあります。

| 無機顔料 | |

| 使用種類 | 【天然鉱物顔料】赤土/黄土/孔雀石/黒鉛など 【合成無顔料】紺青/亜鉛華/コバルト青/エメラルド緑など |

| 特徴 | ・耐候性に優れている ・素材を生かした落ち着いた色味 ・色の種類が少ない ・比較的安価 |

有機顔料

有機顔料は、石油などの有機化合物で作られる顔料です。

色数が少ない無機顔料と異なり、100種類以上もの色の種類があります。

しかし、無機顔料と比較して太陽光や雨といった自然環境の影響により劣化しやすく、高価であるのがデメリット。

色の種類が多い有機顔料は、塗装の際に無機顔料と組み合わせて使用されることもあります。

| 有機顔料 | |

| 使用種類 | アルカリブルー/カーミン6B/キナクリドンレッドなど |

| 特徴 | ・色数が多い ・無機顔料と比べ自然環境の影響で劣化しやすい ・高価なものもある ・鮮やかな色味 |

その他の特殊顔料

顔料でおもに使われるのが「無機顔料」と「有機顔料」ですが、この2つの他にも様々な顔料があります。

錆止めの効果がある「錆止め顔料」

化粧品や絵具に配合して使う「体質顔料」

他にも、蛍光色を作る顔料や夜になると光る顔料もあります。

例えば、釣りの光うきは、蛍光顔料や蓄光顔料などが使われています。

| 主な特殊顔料 |

| 錆止め顔料:防錆機能を持つ 顔料体質顔料:着色力がない補強目的の顔料 蛍光顔料:蛍光色を作り出す顔料 蓄光顔料:夜になると光る特性を持つ顔料 パール顔料:深みのある光沢を発現する顔料 etc |

革製品における顔料と染料の仕上げの特徴

革製品も顔料や染料を使って色をつけます。

革製品は、顔料と染料で色の風合いはもちろん、革の質やメンテナンス方法など革製品の雰囲気が変わってきます。

革製品でも、顔料と染料でそれぞれ特徴があります。

| 革製品の顔料と染料の特徴 | ||

| 顔料 | 染料 | |

| メリット | ・色落ちや色移りのリスクが低い ・傷や水の耐久性が比較的高い ・メンテナンスが比較的簡単 ・安価から高価なものまで幅広い ・発色がいい | ・革の質感や風合いを活かせる ・色やツヤの経年変化が楽しめる ・手触りや見た目に革らしさがある ・傷ができても比較的直しやすい |

| デメリット | ・革本来の表情がなくなる ・物によっては経年変化しづらい ・大きな傷は元に戻しづらい ・色が落ちると見た目が悪くなる | ・色落ちや色移りがある ・メンテナンスが必要 ・高価なものが多い ・水に弱い |

それぞれ特徴があり、メリット・デメリットがあります。

ここでは、革製品での顔料と染料の仕上げのそれぞれの特徴を紹介します。

革製品の顔料仕上げの特徴

革製品で圧倒的に使われているのは「顔料」です。

顔料は制作コストが低く、品質が安定していて色移りしにくいことから、革製品に多く使用されます。

革製品で顔料は、安価な商品から高価な商品まで幅広く使われています。

顔料の大きなメリットは「色落ち、色移りがしにくい」ところ。

顔料がコーティングのようになり、水や傷にも比較的強いのも特徴です。

また、発色も良く、メンテナンスも比較的簡単に行うことができます。

顔料は革の表面に色を乗せて色付けするため、表面が顔料に覆われるような状態になります。

製品自体が均一な着色で綺麗に仕上がる反面、革本来の表情がなくなってしまいます。

顔料の厚さによっては経年変化が全くなく、光沢や色の変化もない製品もあります。

均一な着色と表情、傷や水に強く、常に綺麗な状態で使用したい人には、顔料仕上げがおすすめです。

革製品の染料仕上げの特徴

顔料は表面に着色するのに対し、染料は革の繊維の中まで色が浸透して着色します。

そのため、革本来の質感を残して色を付けることができます。

革本来の質感が残るので、経年変化を楽しむことができるのが染料の大きな特徴。

しかし、革の質感が残るので、傷や水などに弱く、しっかりとしたメンテナンスが必要になります。

日頃からきちんとしたメンテナンスを行っておけば、傷がついても消えやすく、水にもある程度対応できるようになるので、必ずオイルメンテナンスを行う事が重要です。

また、染料仕上げは革本来の質感になるため、傷が少ない高い品質の革が使われるため、高価な物が多くなります。

革本来の質感と経年変化を楽しみたい方は、染料仕上げがおすすめです。

※経年変化について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

>> 【保存版】革エイジング(経年変化)とは?失敗しない方法とメンテナンス