革製品の革の種類がたくさんあって、結局どれがいいのかよくわからず困っていませんか?

革は素材や工程など様々な種類があり、あまり詳しくない方にはとても難しく感じてしまうと思います。

そんな革は、大きく分けて、牛や豚などの家畜として飼育された「一般的な革」 とヘビやワニなどの特殊な革を使った「エキゾチックレザー」の2種類の革の素材によって分かれます。

一般的にイメージされる革製品は、一般的な革でエキゾチックレザーよりも流通が圧倒的に多く、安価なのが特徴です。

反対にエキゾチックレザーは、一般革よりも高価ですが、独特な模様や手触りを楽しむことができます。

また革は、「動物の種類」と「なめし」という加工の工程、「仕上げ」にも種類があります。

この「動物の種類/なめし/仕上げ」の3つが合わさって、どんな革製品になるのかが決まります。

そこでこの記事では、それぞれの革の種類の特徴を始め、なめし、仕上げの種類を紹介していきます。

また、革製品ごとにおすすめの革も紹介しているので、ぜひ参考に革を選ぶ参考にしてください。

送信用メッセージは修正しないで、そのまま送信してください。

革は大きく分けて2種類に分けられる

革は大きく分けて、

・一般的な革

・エキゾチックレザー

の2種類の素材によって分かれます。

それぞれについて解説していきます。

一般的な革

一般的な革とは 「家畜として飼育された動物の革」のことです。

牛や豚がこの革に当てはまります。

革の凹凸が少なく、肌触りも滑らかな特徴があります。

また、流通量が多いので、この後に紹介するエキゾチックレザーより安価なことが多いです。

丈夫で耐久力があることから、様々な製品に加工されて使われています。

エキゾチックレザー

エキゾチックレザーとは希少動物の革のことです。

ヘビやワニがこの革に当てはまります。

特徴的な皮を持つ動物が多いので、独特な模様や肌ざわりをしています。

家畜と違って安定的に皮を手に入れることができないので、一般的な革よりは高価な製品が多いのも特徴です。

これはワシントン条約によって野生動物の取引が制限されていることも関係しています。

一般的な革の種類

ここからは一般的な革の種類や特徴についてご紹介していきます。

一般的な革は主に下記の7つがあります。

| 革の名称 | 特徴 |

| 牛(カウレザー) | 外見に特徴がなく加工や染色がしやすい |

| 豚(ピッグスキン) | 通気性に優れていてカビにくい |

| 馬(ホースハイド) | 形状が変わりにくい |

| 鹿(ディアスキン) | 耐水性が高い |

| ヤギ(ゴートスキン) | 耐久性が高くて傷つきにくい |

| 羊(シープスキン) | 断熱性が高くて防寒能力に長けている |

| 水牛(バッファロー) | 耐水性が高い |

それぞれ見ていきましょう。

牛(カウレザー)

牛革は食肉の副産物から生まれることから、最も供給量が多い革だと言えます。

| 特徴 | 加工がしやすく丈夫で、様々な製品に使用できる。 |

| よく使われる物 | バッグ/財布/靴/家具など |

外見に特徴がないので加工や染色がしやすく、様々なものに使われています。

そして、牛の性別や年齢によっても呼び方や特徴に違いがあるのも牛革の魅力の1つです。

| 革の呼び方 | 特徴 |

| カーフ | ・生後6ヶ月以内の牛の革・生後間もないことで傷が少ない・1頭からとれる量が少なく高級 |

| キップ | ・生後6ヶ月から2年以内の牛の革・皮が厚くて強度が高い |

| ステアハイド | ・生後2年以上の牛の革(生後3〜6ヶ月の内に去勢)・去勢することで牛同士の争いを避けて傷を少なくしている・とれる量が多いので一番世の中に流通している |

| カウハイド | ・生後2年以上の雌の牛(出産を経験済み)・雄よりも革が薄くて柔らかい |

| ハラコ | ・死産の胎児や生後間もない牛の革・細かく柔らかい毛がある・とれる量が少ないため希少価値が高い |

全体的に耐久性が高いので、扱いやすい革だと言えます。

※加工がしやすく、様々な製品で使用される牛革。牛革について知りたい方はこちらの記事へ。

豚(ピッグスキン)

豚革は日本国内で唯一自給自足できている革で、牛革の次に供給量が多い革です。

| 特徴 | 通気性が良いため、カビにくく水に強い |

| よく使われる物 | バッグ/靴/衣類/革小物など |

毛穴が3つ、三角に開いていて、通気性に優れているのが特徴です。

そのため、カビにくく水に強いとも言えます。

ただし、水シミはできやすいのでそこだけ注意が必要です。

さらに摩耗にも強いことから、カバンや靴の中敷に使われます。

日本では牛革より安価なものとして扱われていますが、海外では高級品としてハイブランドでも採用されています。

馬(ホースハイド)

馬革は運動量が多くて脂肪が少ないことから、皮が薄くて柔らかく、軽いのが特徴です。

| 特徴 | 薄く柔らかであまり伸びないため、形状が変わりにくい。 |

| よく使われる物 | バッグ/財布/ジャケット/革小物など |

皮自体は柔らかくともあまり伸びない性質を持っているので、形状が変わりにくいとも言えます。

耐久性もあることからジャケットやレザーパンツに使われています。

中でも希少価値の高いお尻の革である「コードバン」は繊維が細かく空気も水も通しません。

しかし、コードバンは水に濡れると表面が盛り上がる「水ぶくれ」が発生する可能性があります。

そのため水に濡れないように気を付けなければなりません。

鹿(ディアスキン)

鹿革は繊維が細かく手触りが柔らかいです。

| 特徴 | 手触りが柔らかく、耐水性に優れている |

| よく使われる物 | 衣類/手袋/バッグ/拭きものなど |

耐水性に優れているのでレンズ磨きや自動車磨きにもよく使われています。

さらに昔は足袋にも使われていたほど革の柔軟性も高いです。

油分を多く含むことで乾燥しづらく、手入れが簡単なのも特徴です。

ヤギ(ゴートスキン)

ヤギ革は表面に独特な凹凸(シボ)があります。

| 特徴 | 湿気に強く、耐久性が非常に高い |

| よく使われる物 | 手袋/衣類/バッグなど |

革自体は薄いものの傷や水、湿気に強く耐久性が非常に高いのでグローブなど傷がつきやすい商品に使われることが多いです。

ちなみに大人のヤギの革をゴートスキン、子ヤギの革をキッドスキンと呼びます。

キッドスキンはゴートスキンに比べて更に薄く、高級靴などに使われています。

羊(シープスキン)

羊革は断熱性が非常に高く、防寒能力に長けている革です。

| 特徴 | 断熱性が高い |

| よく使われる物 | 衣類/帽子など |

防寒能力に優れているのは羊革がデッドエアを含んでいるからです。

デッドエアとは動かない空気のことで、寝袋やダウンジャケットをイメージするとわかりやすいでしょう。

外気に触れない空気が羊皮の中にあることで、その空気が暖まり次第に暖かく感じてくるのです。

ただし、耐久性が低いので注意が必要な革です。

水牛(バッファロー)

水牛革は水の中に生息する水牛の革を使っている革です。

| 特徴 | 耐水性に優れ、傷がつきにくい |

| よく使われる物 | バッグ/ベルト/ジャケットなど |

耐水性に優れていて、皮が厚く丈夫で傷がつきにくいのが特徴です。

牛革のような柔らかさと、独特の凹凸(シボ)があり様々な商品に使われています。

エキゾチックレザーの種類

エキゾチックレザーは一般的なもので下記の5つがあります。

| 名前 | 特徴 |

| ヘビ(パイソン) | 個体や部位によって模様が違う |

| ワニ(クロコダイル) | 最高級品で耐久性が高い |

| トカゲ(リザード) | 模様がギラギラしていない |

| ダチョウ(オーストリッチ) | クイルマークという独特な模様がある |

| サメ(シャークスキン) | 耐水性に優れている、濡れても縮みにくい |

こちらもそれぞれ特徴や使われている商品についてご紹介していきます。

ヘビ(パイソン)

| 特徴 | 鱗の模様がそれぞれ違うので同じ商品は1つもない |

| よく使われる物 | ブーツ/バッグ/革小物など |

ヘビ革はエキゾチックレザーの中でも、ワニ革に次ぐ高級品です。

鱗の模様が特徴的で、素材となった個体によって模様が変わるので同じ商品は1つとしてありません。

腹部なのか背中なのかでも模様が変わることから、エキゾチックレザー特有の独特な見た目を楽しむことができます。

鱗がピロピロしていて剥がれそうな感じもしますが、わざと剥がそうと引っ張っても剥がれないくらい丈夫なので安心して使用できます。

よく財布やベルトなどでヘビ革が見られます。

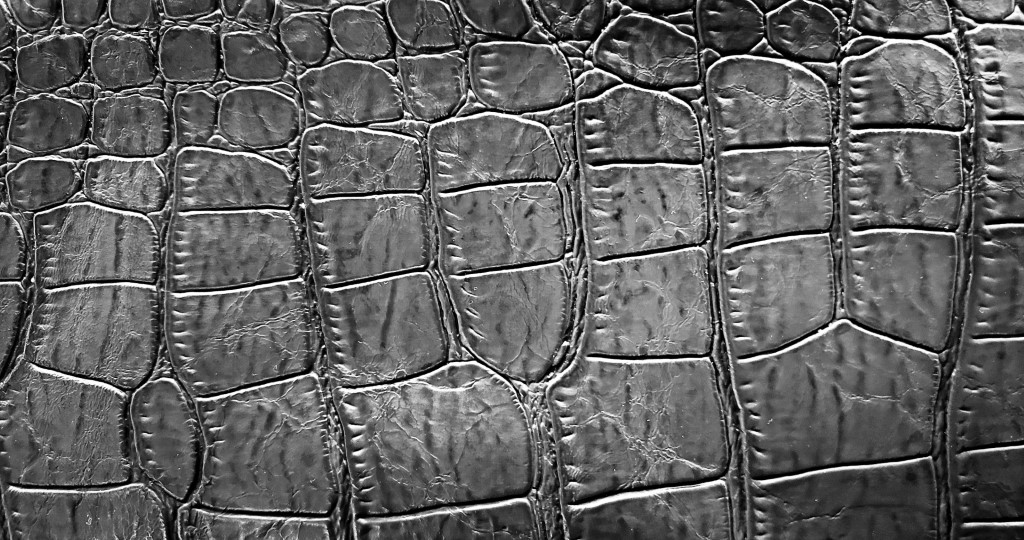

ワニ(クロコダイル)

| 特徴 | 革製品の中でも最高級の革 |

| よく使われる物 | 財布/バッグ/ベルト/革小物など |

ワニ革は革製品の中でも最高級の革と言われています。

野生のワニはほとんどがワシントン条約によって捕獲できないこと、素材となる革が1つの個体からあまりとれないこと、革の形状に凹凸があり裁縫が難しいことなどが理由として挙げられます。

要するにワニ革は貴重なのです。

ワニ革もヘビ革と同じように部位によって模様が異なるので、唯一無二の商品が手に入ります。

しかも、耐久性は牛革の10倍以上と言われているので、購入後手入れをきちんとしていればずっと使っていけるでしょう。

財布やカバンなど高級品に使われていることが多いです。

トカゲ(リザード)

| 特徴 | 鱗の目が細かく、模様が主張しすぎない |

| よく使われる物 | 財布/バッグ/時計のバンド/革小物など |

トカゲ革は希少な革なのにも関わらず、比較的安価な値段で手に入れることができます。

ヘビ革と同等くらいの値段だと思って頂けると良いと思います。

鱗の目が細かいので模様を主張しすぎることがないので、あまりギラギラした模様が好きではないがエキゾチックレザーの商品を使いたいという人におすすめです。

トカゲ革も財布などに使用されることが多いです。

ダチョウ(オーストリッチ)

| 特徴 | 耐久性があり丈夫 |

| よく使われる物 | 財布/バッグ/衣類など |

ダチョウ革は世界的に見てもとても希少な革です。

素材となるダチョウがそもそも少ないことに加えて、1頭からとれる商品に使えるほど良い革の量がとても少ないからです。

そしてダチョウ革の特徴として「クイルマーク」という独特な模様があります。

この模様がある革をとることが難しいので、とても希少なエキゾチックレザーとして人気を集めています。

また、ダチョウ革は牛革の耐久性の5倍以上だともされていて、とても丈夫かつ軽いです。

そのため財布やバッグなどに使われています。

サメ(シャークスキン)

| 特徴 | 水に強く傷もつきにくい |

| よく使われる物 | 衣類/財布/バッグ/革小物など |

サメ革は筋繊維が密で丈夫なので、傷がつきにくい革です。

サメには毛根がないので水を通しにくく、濡れても他の革とは違って縮みにくいです。

そのため、水にも強く耐久性に優れた革だと言えます。

新品の状態では細かい凹凸(シボ)があって少しザラザラした質感をしていますが、使い込むほどツヤが出てきます。

革はなめし方によっても種類が変わる

革は使う素材の種類の他に、「なめし」という動物の皮を革製品として使えるようにする加工方法でも種類が分かれます。

革のなめし方の種類は、主に3つの種類に分類されます。

1,植物タンニンなめし革

2,クロムなめし革

3,混合なめし革

動物の皮はそのままでは腐敗して硬くなってしまうので、商品としては成り立ちません。

そのため、動物から剥いだ皮に薬剤などを染み込ませて、より丈夫な「革」へと変化させる方法が「なめし」です。

なので、牛革の中でも植物タンニンなめしの牛革と、クロムなめしの牛革があるといった感じで理解してもらえるとわかりやすいと思います。

植物タンニンなめし革

| 特徴 | 丈夫で革本来の風合いがあり、エイジングが楽しめる |

植物タンニンなめし革とは、樹木の皮や幹などから抽出したタンニンという成分を使って皮を加工したなめし革のことです。

自然の成分(タンニン)を使っているので、原皮(動物の皮そのもの)へのダメージが少なく傷みにくい丈夫な革が出来上がります。

また、エイジング(経年変化)といって革の色や、柔らかさなどが変化していく過程を楽しめる革でもあります。

同じ商品でも使う人によって変化がまったく違うので、世界に2つとない自分だけの商品が手に入ると言えます。

クロムなめし革

| 特徴 | 柔軟性、耐久性、染色性に優れている |

クロムなめし革とは、塩基性硫酸クロムという化学薬品を使って皮を加工したなめし革のことです。

短期間で大量生産できることから、クロムなめし革は植物タンニンなめし革よりも安価なことが多いです。

柔軟性、耐久性、染色性に優れているので様々な製品に使われています。

また、発色が良く、エイジングをあまりしないという特徴もあります。

混合なめし革

| 特徴 | ある程度のエイジングをして、発色も良い |

混合なめし革(コンビネーションなめしとも言う)とは植物タンニンなめしとクロムなめしの2つの工程を行った革のことです。

お互いの良いとこ取りをして、1つ1つの欠点を補えるなめし方と言えます。

例えば、植物タンニンなめし程エイジングはしないものの、ある程度エイジングをしてクロムなめしの特徴でもある発色が良い革を作ることが可能です。

各々の良いところ全てを最大限引き出せるわけではないのですが、とても魅力的な革です。

※なめし革についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事へ。

>>なめし革とは?3種類あるなめし革を革の専門家がわかりやすく解説!

革の仕上げの種類

革は動物の皮をなめして、最後に仕上げをすることで出来上がります。

仕上げでは革の表面を保護したり、染色したりする作業が様々あります。

その仕上げ方によって革の種類が違ってくるのです。

ここではその仕上げの種類についてご紹介していきます。

オイルレザー

| 特徴 | エイジングが早く、味がとてもでやすい |

オイルレザーとは、皮をなめす際にオイル(油分)をたっぷり染み込ませた革のことです。

オイルが他の革よりも多く染み込んでいることから、しっとりとした触り心地と、艶やかで上品な光沢があります。

さらに、エイジング(経年変化)が早く、味が出やすい革としてエイジングレザーとも言われています。

オイルが多く含まれているので傷がついたとしても揉みこむことで軽い傷なら消えてしまいます。

※革製品を使用する際の醍醐味である、エイジング。エイジングについて知りたい方はこちらの記事へ。

>>【保存版】革エイジング(経年変化)とは?失敗しない方法とメンテナンス

エナメルレザー

| 特徴 | 傷や汚れに強い |

エナメルレザーとは、革の表面をエナメル樹脂でコーティングした革のことです。

エナメルは元々、革を守るコーティングとして開発されたので傷や汚れに強い特徴があります。

動物の皮が傷ついていたとしてもエナメルで隠せるので、大量生産するのに向いている仕上げ方法です。

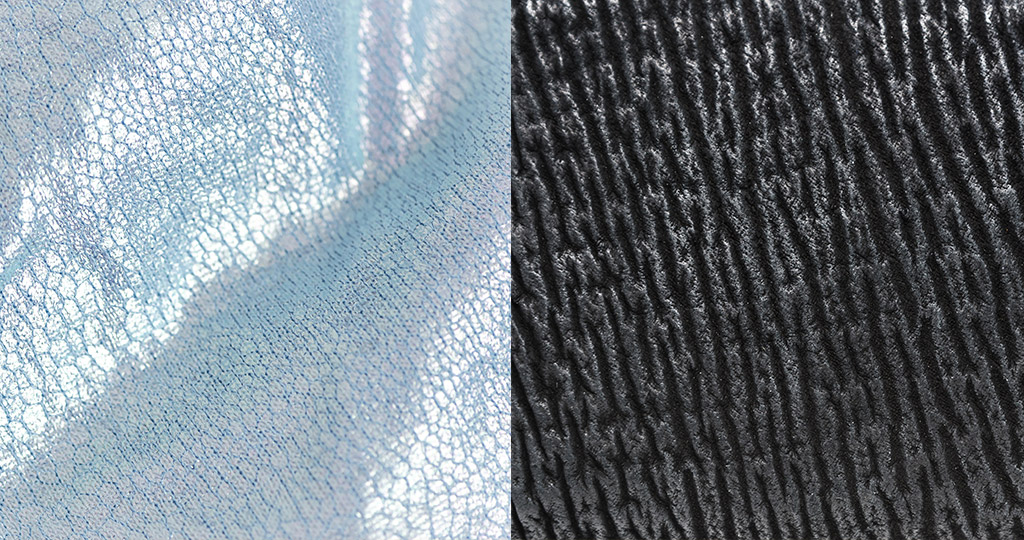

シュリンクレザー

| 特徴 | 傷が目立ちづらく、長く使っても綺麗な状態を保てる |

シュリンクレザーは特殊な薬品で革を縮めた革のことです。

日本語でシュリンクは「縮める」という意味があります。

革を縮めることで「シボ」と言われる凹凸ができます。

このシボのおかげでシュリンクレザーは傷が目立たず、長い間使っても新品と同じような外見で使うことができます。

あのエルメスのバーキンにもシュリンクレザーが使われているので、とても人気の高い革だと言えるでしょう。

※傷が目立たず、長く綺麗な状態を保てるシュリンクレザー。シュリンクレザーについて知りたい方はこちらの記事へ。

>>革職人が教えるシュリンクレザーの魅力!4つの特徴もふまえて解説

ブライドルレザー

ブライドルレザーはロウ(蝋)を牛革に塗りこんだ革です。

| 特徴 | ハリのある堅牢な革で耐水性がある |

元々は馬具に使われていて、ロウが塗りこまれていることで繊維を引き締めて耐久性を高くし、耐水性もある革です。

特徴的なのは、革の表面にロウが染み出して白い粉が吹いているように見えることです。

この白い粉を「ブルーム」と呼び、使えば使うほど粉がなくなって光沢が出てきます。

ヌメ革

| 特徴 | 革本来の素材を楽しむことができる |

ヌメ革は植物タンニンなめし革の表面を何も加工していない革です。

通常はエナメルレザーのように表面に加工をしたり、染色をしたりしますが、ヌメ革は何もしていません。

そのため革本来の手触りや、本革独特の匂いを感じることができます。

エイジングしやすい革なので革の変化を楽しみたい方にはおすすめの革です。

しかし、染色をしていないからこそ、手入れや扱いが少し難しい特徴もあります。

※革本来の素材を楽しめるヌメ革。ヌメ革について知りたい方はこちらの記事へ。

>>ヌメ革とは?ヌメ革の特徴とエイジングに失敗しないメンテナンス方法

銀付き革

| 特徴 | 動物の皮本来の模様や肌触りが楽しめる |

銀付き革は、皮の「銀層」というものがついている革です。

銀層は表皮のすぐ下でなおかつ最も外側にある部分のことを言います。

そしてこの革の表面は「銀面」と呼ばれています。

皮の表層を使っているので動物の皮本来の模様、毛穴や肌触りをそのまま楽しめます。

スエード

| 特徴 | 手触りが柔らかいが水や汚れに弱い |

スエードはなめした革の裏側を、サンドペーパーなどを使って起毛(毛を立たせる)させたものです。

一般的には豚の皮が使われています。

豚は傷が多くて銀面(皮の表)が弱いので、スエードで使われることが多いです。

スエードは起毛させることで柔らかい手触り、独特の光沢感があります。

水分や汚れに弱く、防水スプレーなどの工夫が必要です。

ヌバック

| 特徴 | 手触りが柔らかくもしっかりとしている |

ヌバックはスエードとは逆で革の表面(銀面)を起毛させた革です。

牛の皮を使っていて毛足は短めなので、手触りは柔らかくもしっかりとしています。

ヌバックもスエードと同様で水分や汚れに弱く、防水スプレーは必須でしょう。

牛革を使うことからスエードよりも高価なことが多いです。

型押し

| 特徴 | 傷が目立ちづらく、扱いやすい |

型押しは凹凸のある金版で革に高温で高圧なプレスをかけて、革に立体的な模様をつける仕上げ方です。

革に凹凸の模様をつけることで傷が目立ちにくくなるので、扱いやすい革になると言えます。

エキゾチックレザーであるワニ革などの模様に似せて作ることも可能で、コストを抑えつつも高級感のある模様が作れます。

ガラスレザー

| 特徴 | 水や傷に強く、メンテナンスが簡単 |

ガラスレザーは革の表面を削り、合成樹脂でコーティングしたものです。

皮をなめした後にガラス板などに貼り付けて乾燥させることから「ガラスレザー」と言われています。

表面を合成樹脂で覆っているので水分や傷に強く、メンテナンスがとても簡単な革です。

比較的安価で手に入れやすいので、手を出しやすい革でしょう。

革製品ごとにおすすめの革も紹介

ここからは革のプロである私が、製品ごとにおすすめの革をご紹介していきます。

革にはそれぞれ特徴があるのでその製品に適したものと、そうではないものがあります。

例えば、あなたは靴が欲しいとして、水に濡れることが多いとします。

それなのに水に弱い革を選んでしまうと、すぐにダメになってしまい後悔するでしょう。

買って後悔しないためにも、ぜひ参考にしていただければと思います。

革小物

財布、ベルト、文具などの革小物を購入するなら、牛革がおすすめです。

牛革は耐久性が高く、手入れがしやすいです。

特に財布は使用する回数が多いので、長年使うなら耐久性の高い牛革が適しています。

牛革は安価なものもあるので、購入してみてまた革小物が欲しくなったらコードバンやエキゾチックレザーなどの高級品にも手を出してみると失敗しません。

革製品はメンテナンスが大事なので、まずは牛革で革製品に慣れてみてください。

鞄

鞄も革小物と同じく牛革がおすすめです。

理由としては革小物とまったく同じで、耐久性が高く鞄のように毎日使うアイテムにピッタリだからです。

ただし、牛革は水に弱い(牛革に限らず)ので鞄の場合はそこだけ注意が必要です。

もし水に濡れてしまった場合は水気を良くふき取り、陰干しするようにしましょう。

衣類

衣類は羊革がおすすめです。

牛革製の衣類もありますが、シルエットがゴツゴツしていたり、服が重くて肩が凝りやすくなってしまいます。

羊革であれば軽くて柔らかいので、シルエットがゴツゴツしたり肩が凝ったりもしません。

価格は羊革だと高くなりやすいですが、それ以上のメリットを感じられるはずです。

靴

靴も牛革がおすすめです。

牛革の中でも特に「カーフ」が使われている靴は最高級品として扱われています。

耐久性が高く、毎日履くビジネスシューズにもよく用いられています。

コードバン(馬革)や羊革の靴もありますが、メンテナンスが難しく牛革より水濡れにも弱いです。

牛革の靴に一般的に使われている「ステアハイド」も比較的安価でおすすめなので、購入する際は店員の方にどの革が使われているのか確認してみてください。